Черемуха обыкновенная относится к евразиатским элементам. Ее ареал занимает территорию почти всей Европы и значительной части Азии (Кбрреп, 1888; Hegi, 1923; Hulten, 1950; Соколов, 1954; Селиванова-Городкова, 1957 6; Meusel и. а., 1965).

- Черемуха обыкновенная.

(mais...)

Плоды черемухи созревают в августе — сентябре. К этому моменту семена еще не дозрели, хотя зародыши уже дифференцированы на две округлые семядоли с маленькой почечкой между ними, зачаточный стебелек и первичный корешок (Байкина, 1946).

- Черемуха обыкновенная.

(mais...)

Черемухе свойственно семенное и вегетативное размножение. Соотношение между особями семенного и порослевого происхождения в лесах Московской обл. примерно 1:2. Цветет ежегодно, но интенсивность цветения и плодоношения значительно колеблется.

- Черемуха.

(mais...)

Черемуха относится к строго перекрестноопыляемым растениям, опыление происходит с помощью мух, муравьев и некоторых других мелких насекомых (Байкина, 1946). Плодами черемухи питаются и способствуют ее распространению черный дрозд, дубонос и некоторые другие птицы (Оленев, 1955).

- Черемуха.

(mais...)

Многолетнее травянистое растение. Корневая система стержневая, со многими вторичными корнями (Бобров, 1947; Wilsie, 1962). На заливных лугах в пойме Оки в Московской обл. корневая система достигает глубины 30—40 см (Покровская, 1960 а; Крылова, 1964).

- Клевер луговой.

(mais...)

Основными морфологическими показателями при выделении возрастных этапов у клевера принято считать состояние главного побега и главного корня, а также наличие или отсутствие бокопых генеративных побегов и придаточных корней разных порядков.

- Клевер луговой.

(mais...)

Данные о семенной продуктивности клевера лугового на природных лугах приводятся в работах Перттула (Perttula, 1941), Т. А. Работнова (1950), И. В. Каменецкой (1952). Различные условия местообитания обусловливают значительную разницу семенной продуктивности, приводимой этими авторами.

- Фитоценология клевера лугового.

(mais...)

Клевер луговой широко распространен на лугах в пределах лесной и лесостепной зон, а также в лесном и субальпийском поясах гор. В Московской обл. он наиболее распространен на хорошо дренированных краткопоемных лугах в долинах рек и на суходольных лугах.

- Экология клевера лугового.

(mais...)

Участие клевера лугового в травостоях лугов резко изменяется от года к году (Работнов, 1955, 1972). Массовое участие вплоть до доминирования в отдельные годы и последующее исчезновение клепера обычно связано с тем, что в годы, благоприятные для развития клеверов, большая часть особей переходит в генеративное состояние (см. выше в разделе «Биологическая продуктивность»).

- Клевер луговой.

(mais...)

В процессе эволюции между Т. pratense и шмелями (p. Bom-bus) выработались тесные консортивные отношения. Шмели являются чуть ли не единственными опылителями клевера. Значительно меньшая роль принадлежит пчелам (p. Apis).

- Клевер луговой.

(mais...)

Многолетнее травянистое моно- или дикарпичное растение с симподиальным типом возобновления побегов (Серебряков, 1952) и неглубокой корневой системой (Дмитриев, 1948; Понятовская, 1956). Главный корень стержневой, длиной 30—40 см, хорошо развиты боковые корни (Дмитриев, 1948; Ларин и др., 1951; Лапин, 1960; Крылова, 1964).

- Клевер розовый.

(mais...)

Клевер розовый размножается почти исключительно семенами. Вегетативное размножение не имеет существенного значения.

- Клевер.

(mais...)

По шкалам Л. Г. Раменского оптимальными условиями для клевера розового на лугах являются: увлажнение в лесной зоне свежелуговое— влажнолуговое (62—67 ступени), а в степной зоне — сыро-свежелуговое (83—89 ступени); умеренная переменность увлажнения (9—11 ступени); довольно богатые почвы (11 —14 ступени); отсутствие наилка или очень слабое его отложение.

- Клевер.

(mais...)

Многолетнее травянистое поликарпическое двудомное растение. Многолетняя система побегов взрослого растения состоит из участков длинных гипогеогенных корневищ, несущих чешуевидные листья, и сближенных базальных частей ортотропных побегов, образующих в основании парциального куста своеобразное снмно-диальное корневище (Серебряков, Серебрякова, 1965).

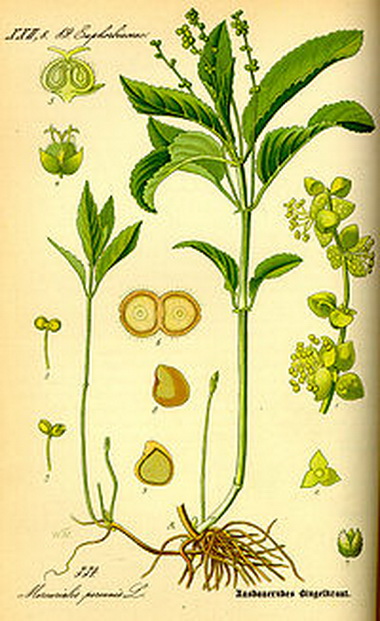

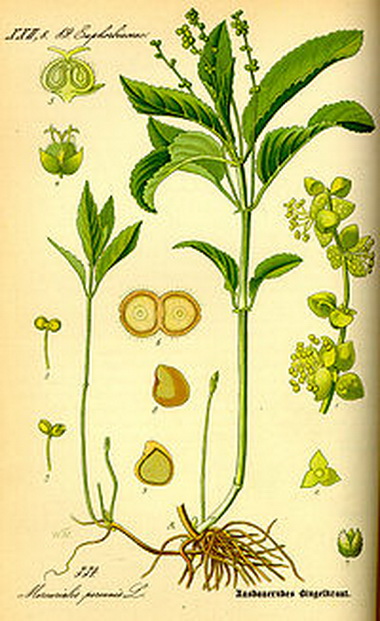

- Пролесник многолетний.

(mais...)

Пролесник многолетний входит в западную (европейскую) группу неморальных видов с центром распространения в средней и восточной частях Европы, отчасти в Малой Азии и на Кавказе. Ареал вида охватывает большую часть Европы, Северную Африку, Малую Азию и Иран.

- Пролесник многолетний.

(mais...)

Пролесник зацветает на 5—7 год жизни. Генеративный период самый продолжительный в его жизненном цикле. В это время начинается вегетативное размножение путем отделения от материнской особи систем парциальных кустов вследствие разрушения участков корневищ.

- Цветение пролесника.

(mais...)

Заложение и формирование почек возобновления, которые дают начало как ортотропным побегам, так и побегам с плагиотропной частью, начинается еще в период роста и формирования материнского побега (июнь —июль). Внутрипочечная фаза развития длится около года.

- Пролесник.

(mais...)

В популяциях пролесника вегетативное размножение преобладает над семенным. При созревании коробочка вскрывается, разбрасывая заключенные в ней семена на 2—4 м. Кроме саморазбрасывания семена распространяются дождевыми потоками, сильным ветром, сонями и муравьями.

- Пролесник.

(mais...)

Двулетнее или многолетнее полурозеточное длительно вегетиру-ющее травянистое растение со стержнекорневой системой (по классификации В. Н. Голубева, 1965), моно- или поликарпик. Двулетние растения имеют простую стержнекорневую систему, проникающую вглубь до 1 м.

- Борщевик сибирский.

(mais...)

Ареал охватывает Скандинавию, всю Восточную Европу, вклю чая европейскую часть СССР, Предкавказье, Западную Сибирь, Монголию. Борщевик сибирский следует отнести к группе растений с евразиатским типом ареала. Он встречается от лесотундры до Средиземноморья, в горах поднимается до лесного пояса.

- Борщевик сибирский.

(mais...)