Кустарник 4—5 м высотой с яйцевидной или плоскошаровидной кроной. Обладает мощной корневой системой, достигающей глубины 1—1,5 м, основная масса корней располагается в гумусовом горизонте (до 10—15 см). Оси лещины диаметром до 3—5 см (иногда 12—15 см) расходятся дугообразно и образуют опрокинутый конус.

- Лещина обыкновенная.

(mais...)

Ареал лещины обыкновенной занимает европейскую часть СССР (включая Крым), Кавказ, Центральную и Западную Европу, Малую Азию, северную часть Африки. Самая северная точка ареала— в Норвегии (67°56' с. ш.), южная —на севере Сирии (37° с. ш.). Западные пределы ареала — 6°30' з. д., восточная граница проходит вдоль Уральского хребта, не переходя его.

- Географическое распространение лещины обыкновенной.

(mais...)

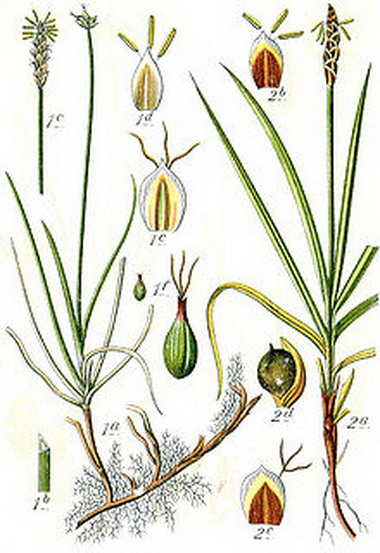

Односеменные плоды лещины с твердым сухим деревянистым околоплодником сидят скученно по 2—5 на концах коротких л исто-носных побегов. Размеры орехов 18—20X12—15 мм. Вес 1000 орехов 0,64—1,5 кг (Джиаукштас, 1957).

- Лещина обыкновенная.

(mais...)

Морфогенез лещины изучен подробно (Серебряков и др. 1954). В благоприятных условиях на 3—4 год начинается ветвление главпой оси, однако главная ось еще отчетливо заметна. С 4—5 лет происходит ослабление роста главной оси, прирост постепенно сокращается: 20 см в 4 года, 15 см в 6 лет, 11 см в 8 лет, 5 см в 10 лет. На 12—14 год прирост главной оси составляет всего 1—2 см. Главная ось живет не более 33—16 лет. Боковые ветви с 4—5 лет мало уступают по росту главной оси, а к 9—10 годам обгоняют ее.

- Морфогенез лещины.

(mais...)

Лещина хорошо размножается семенным и вегетативным путем. Женские цветки нередко находятся в верхних частях побега, а мужские— на нижних, поэтому пыльца, видимо, не попадает на расположенные выше рыльца, что предотвращает самоопыление в пределах одной особи (Смолянинова, 1929). Плодоносит лещина регулярно, но неравномерно.

- Лещина.

(mais...)

Лещина обыкновенная растет преимущественно в широколиственных, а также в хвойно-широколиственных лесах, образуя хорошо выраженный ярус подлеска. Встречается также в сосняках и ельниках высших бонитетов, в горных буково-каштановых лесах (в Закавказье).

- Фитоценология лещины обыкновенной.

(mais...)

Многолетний травянистый поликарпик с коротким, толстим, несколько сплюснутым, деревянистым, змеевидно-изогнутым корневищем длиной 5—10 см, толщиной 1—1,5 (3) см, черным или темно-бурым снаружи, розовым или буровато-розовым на изломе, в верхней части одетым остатками листьев и покрытым рубцами (следами прикрепления розеточных листьев).

- Горец змеиный.

(mais...)

В природных условиях горец змеиный размножается семенным и вегетативным путем.

В опытах М. М. Костроминой (1970) как свежесобранные, так и хранившиеся в течение нескольких лет семена горца' совершенно не прорастали.

- Онтогенез горца змеиного.

(mais...)

Горец змеиный относится к моноподиальным растениям, у которых преобладающая часть ассимилирующих листьев находится в розетке (на главной оси). Генеративные.побеги развиваются из пазушных почек первых розеточных листьев текущего года (Серебряков, 1952).

- Сезонный ритм развития горца змеиного.

(mais...)

Наибольшего проективного покрытия горец достигает на почвах с влажно- и сухолуговым увлажнением (Раменский и др., 1956). Он растет на гипновых болотах, выносит близкое залегание грунтовых вод. К затоплению поверхностными водами менее приспособлен, отрицательно реагирует на заиление (Ларин и др, 1951).

- Горец змеиный.

(mais...)

Многолетнее травянистое растение с хорошо развитой корневой системой, состоящей из корневища и придаточных корней. Начиная со второго года жизни особи, первоначальная стержневая корневая система постепенно заменяется мочковато-кистевой. Образующаяся густая сеть ветвящихся придаточных корней захватывает большой объем почвы.

- Горицвет весенний.

(mais...)

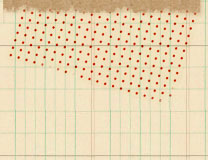

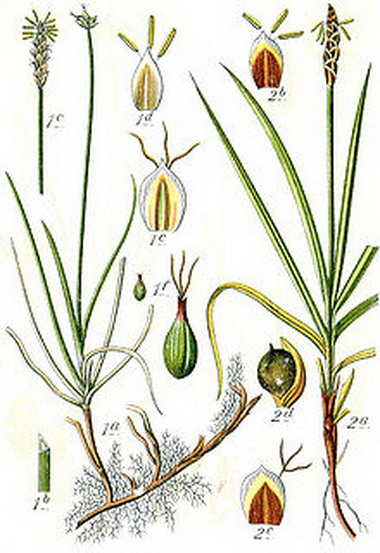

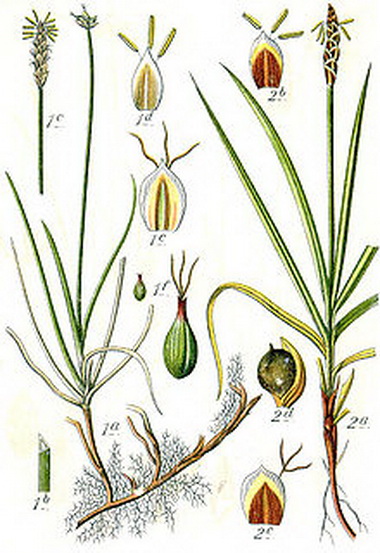

Выделено несколько разновидностей с территории Западной Европы, которые различаются относительными размерами кроющей чешуйки женского цветка и ее остевидного кончика, размерами носика мешочка и опушением последнего.

- Осока прямоколосая.

(mais...)

Вегетативное размножение осоки коротковолосистой осуществляется пассивно как у всех длиннокорневищных растений в результате отмирания старых парциальных кустов и разъединения 2—3 горизонтальных корневищ, отходящих от этой зоны.

- Вегетативное размножение осоки коротковолосистой.

(mais...)

Многолетник с длинными подземными крепкими горизонтальными корневищами 2,1—2,6 мм в диаметре и прямостоячими вневлагалищными побегами 10—80 см высотой. Из зоны кущения развиваются 3—4 побега. Вегетативные побеги удлиненные.

- Осока коротковолосистая.

(mais...)

Усики прорастания семян, строение проростков и ювенильных растении неизвестны. Взрослое растение размножается длинными подием пи ми горизонтальными корневищами, образованными системами разветвленных годичных побегов. В течение одного вегетационного сезона корневище нарастает на 4—7 см и образует 3—4 сим-подиальных разновозрастных побега.

- Осока притупленная.

(mais...)

Осока притуплённая — малоизменчивый вид. Наиболее вариабельны число женских цветков и длина колоска (Petunnikov, 1898). Кроющие чешуи женских цветков бывают притуплённые или остроконечные, с выступающей средней жилкой.

- Осока притуплённая.

(mais...)

Осока малоцветковая растет на олиготрофных сфагновых болотах, иногда в ассоциациях с кустарничковым покровом и пушицей" влагалищной (Цинзерлинг, 1932). На олиготрофных водораздельных болотах встречается среди мочажин на высоких кочках.

- Фитоценология осоки малоцветковой.

(mais...)

Размножение осуществляется семенным и вегетативным способами, но и тот и другой характеризуются невысокими показателями. На одном побеге образуется в среднем около 5 (максимально 12) плодов. На 1 м2 верхового болота можно насчитать от 50 до 300 генеративных побегов осоки малоцветковой, редко больше. Таким образом, семенная продуктивность этого вида может колебаться от 250 до 1500 см2.

- Размножение осоки малоцветковой.

(mais...)

Свежесобранные семена в лабораторных условиях не проросли.. Ювенильный период составляет предположительно не менее 3— 5 лет, поскольку беден субстрат, на котором они развиваются, и слабо развита вегетативная сфера побегов (всего 3 относительно слабо развитых срединных листа).

- Онтогенез и ритм сезонной вегетации осоки малоцветковой.

(mais...)

Многолетник с тонким, ползучим корневищем, составленным 4 междоузлиями. Стебли расставленные, 8—20(25) см высоты, прямые, около 1 мм в диаметре, трехгранные, в верхней части слегка шероховатые, в основании окружены бурыми чешуевидными листьями.

- Осока малоцветковая.

(mais...)